VALERA FRAZIONE DI ARESE

a cura di

Angelo Volpi nato a Valera nel 1954.

a cura di

Angelo Volpi nato a Valera nel 1954.

Premessa: parte di questa ricerca è un riassunto di quanto scritto su Valera da Marco Buroni (La Parrocchia di Arese e Quaderni di Storia – ed.Centro Salesiano) e Salvatore Capodici (Arese, storia di una comunità,1982, ed.Johnson Wax ; Garbagnate Milanese,1981, ed.Eusebianum; Dal sacrificio della resistenza alla libertà, 1985,ed.Comune Garbagnate Milanese. Il resto da altre varie pubblicazioni.

[Più qualche cosa di mio].

Le parole in milanese sono scritte come si pronunciano. Chiedo venia.

La stesura di questa ricerca è stata fatta da autodidatta.

Ringrazio

tutti quelli che mi hanno aiutato.

E’ dedicato ai Valerani.

(disegno Moretti M. – Volpi A. 1981)

(disegno Moretti M. – Volpi A. 1981)

Ubicazione e confini

Valera si trova nella pianura padana, nella provincia di Milano nel comune di Arese, ad una altezza di circa 160 metri dal livello del mare.

Confina in senso orario con: Lainate, Bariana, S. Maria Rossa, Siolo, Arese e Passirana

[Oltre ai confini mi ritornano in mente posti tuttora esistenti o meno come el pravel, la prea, la rungia maestra; o località come Bianc, Bianell, Cà Storta e l’Isulin.

Pravel = prima boschetto con annesso un piccolissimo laghetto naturale (c’erano anche i pesci). Ora parchetto pubblico con avvallamento, collocato a destra tra la via Nuvolari e la via A. Moro.

Prea = grosso sasso (non più esistente) che era collocato in un campo alla sinistra della via Allende all’incrocio con la via A.Moro. Per noi bambini era il punto più lontano da quella parte, dove poter andare a giocare.

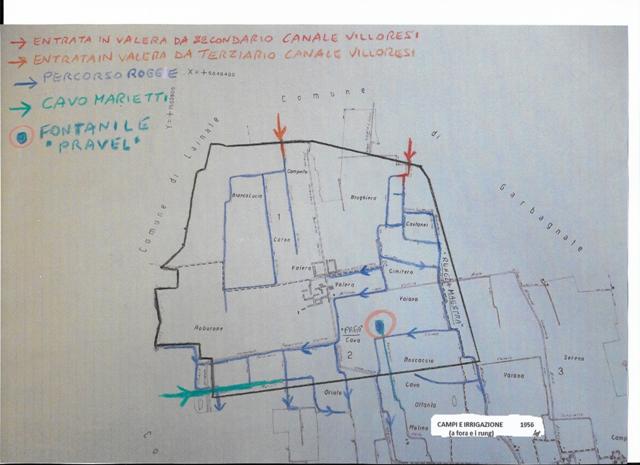

Rungia maestra = roggia principale che porta l’acqua dal Villoresi ai campi di Valera. E’ visibile dietro al cimitero, scorre vicino al laghetto artificiale, passa sotto viale Marietti e sbuca nel secondario di via Ferrari. Per noi bambini era proibito bagnarsi in questa roggia. Era l’altro punto più lontano dove poter andare a giocare oltre alla prea.

Bianc = Bianco o Biano località di Bariana che si raggiungeva da Valera tramite la strada comunale (l’Alfa Romeo ancora non esisteva) che era diritta passava in mezzoa un bosco e si doveva passare sopra il ponte del Villoresi.

Bianell = Bianello o anche Barianella; cascina e terreni di proprietà prima dei Lattuada-Settala e poi dei Marietti , pur essendo ubicata tra Bariana e Caronno. Ci hanno vissuto e lavorato affittuari, che poi alcuni sono venuti ad abitare a Valera. Ora disabitata; caseggiati diroccati.

Cà Storta = cascina (non più esistente) che si trovava all’angolo tra la Varesina e la strada per Lainate. Era veramente “storta”!

Isulin = caseggiato (non più esistente) che si trovava in territorio di Ospiate di Bollate, sulla destra della Varesina tra via Vismara (Arese) e via Torino (Ospiate). Io non l’ho mai visto].

Valera ha dei cortili. I loro nomi sono: Cairo, Fabrica vegia, Fabrica noa e Valogia

[Dal “Trofeo Valera” (tipo palio) del 1982 è stato aggiunto anche la Supresada]

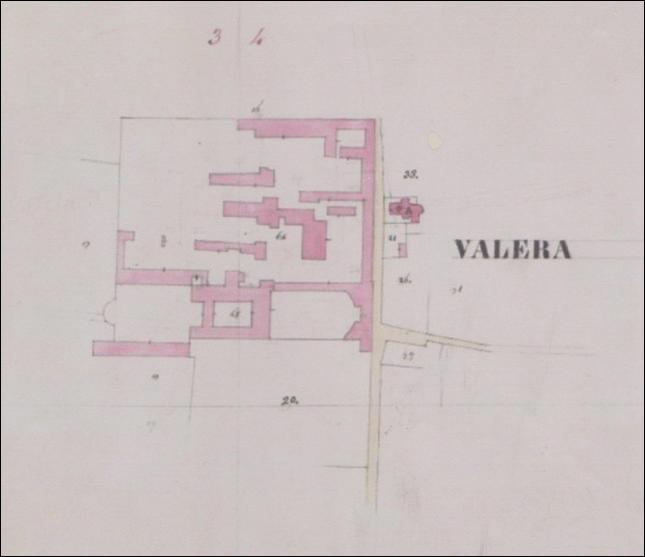

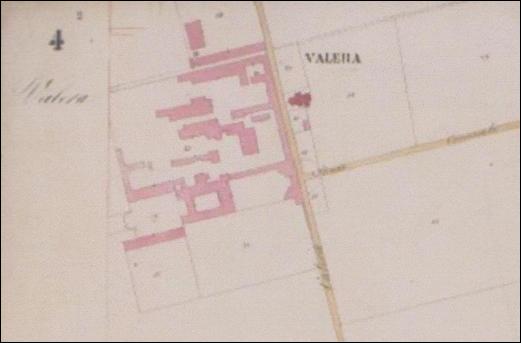

I Cortili di Valera nel 2000 (disegno Volpi A.)

Storia

La prima volta che si sente parlare di Valera (Vallera), è attorno al 1188, quando Guglielmo Grasso vende un vasto territorio al Monastero di S.Ambrogio di Milano, il quale poi rivenderà il tutto ai fratelli Ottone e Burro Plati. La proprietà consisteva in 150 piccoli poderi, due dei quali portavano il nome di Vallera. A quei tempi si usava dare l’usufrutto dei terreni ad altre famiglie, che a loro volta li facevano lavorare da agricoltori del posto. Sicuramente i poderi non erano abitati.

Negli anni a seguire, troviamo che Valera nel 1451 è di proprietà del Consorzio della Misericordia (fondato a Milano nel 1368) e viene in seguito venduta al Vescovo Cristoforo Lattuada. In quel tempo esisteva già sicuramente una piccola cappella (oratorio) dedicata a S. Bernardino da Siena e forse Valera era già abitata da coloro che ne lavoravano la terra.

Sicuramente Valera era abitata nel 1558, quando Giambattista Lattuada, [nipote del Vescovo] erede della madre Francesca Caima (Caimi), maritato con Lucrezia dei Simonetta ricostruisce la “chiesa” (sull’antica cappella-oratorio preesistente) in luogo Casina Vellera, territorio di Arese, della Pieve di Trenno, Ducato di Milano, intitolata a S. Bernardino, disponendo che le messe fossero celebrate iniziando dalla festa di S.Martino (11 novembre), da un apposito cappellano da loro scelto.

Gli succedette il figlio Francesco che sposerà Cornelia dei Cagnola.

Nel 1576-77 la zona verrà colpita duramente dalla peste (vedi colonna a bordo viale Marietti di fianco al cimitero).[foto Volpi A.]

Nel 1605 Valera era abitata da 9 famiglie, ed il suo proprietario era Ludovico Lattuada [figlio di Francesco] sposato con Luigia o Lucia Odescalchi, i quali avranno quattordici figli. Lo stesso era proprietario di Siolo e di Bianello.

Dalla visita pastorale del card. Federico Borromeo, risulta che la “chiesa” era rivolta ad est, misurava circa 8 mt. di lunghezza, 6 mt. di larghezza e 3mt. di altezza;. è la chiesa più antica del comune di Arese.

Nel 1622 il proprietario era Giovanni Battista Lattuada [figlio di Francesco e fratello di Ludovico] che sposerà in prime nozze Costanza Perego Pozzi e poi Clara ed avranno in totale otto figli. Gli succederà Carlo Cristoforo Bonifacio [figlio di Ludovico] che sposerà Colomba ed avranno quattro figli.

Nel 1659 Valera era già comune autonomo.

Il primo cappellano di Valera, riportato su documenti del 1684, risultava essere don Francesco Donato, sarzanese. Nel 1692 era don Giovanni Viola.

Nel 1695 il proprietario era Giovanni Battista Lattuada [di Francesco che era figlio di Giovanni Battista e Clara] ed era sposato con Lucia Calderara, i quali avranno tre figli [Lucia, Giovanni e Maria Luigia]. Il cappellano era don Bernardo Maurelio e le famiglie erano diventate 14. I defunti venivano seppelliti a lato della “chiesa”.

E’ negli anni del 1700 che venne costruito il campanile della chiesa, con una sola campana. Nel 1705 il cappellano era don Giuseppe Schiavo.

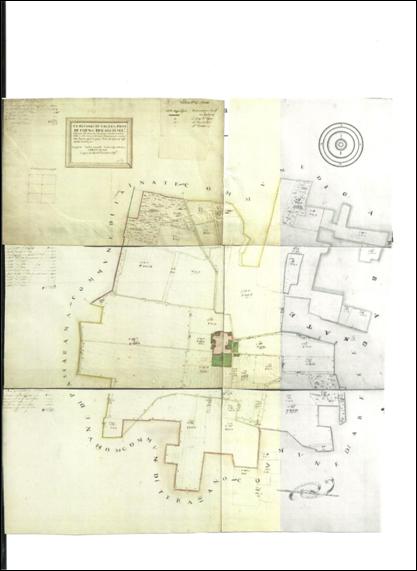

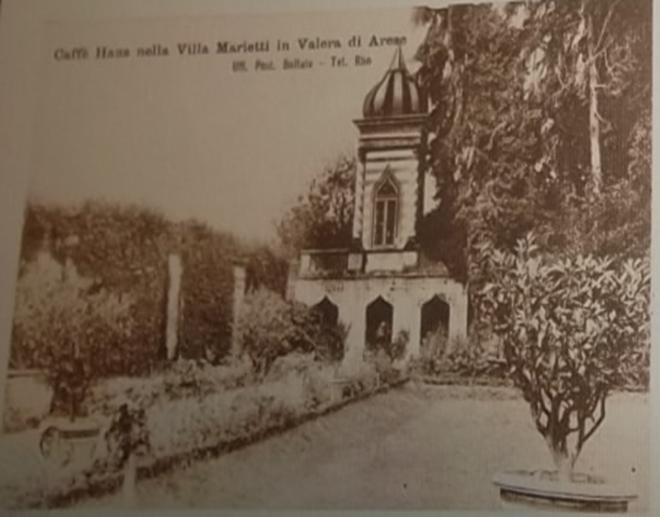

Dovrebbe essere stato Giovanni Battista Lattuada ad ordinare la costruzione della Villa presumibilmente attorno al 1720, che poi venne donata o ereditata dalla figlia Maria Luigia Lattuada, che andrà sposa a Carlo Lodovico Settala, capitano della Milizia di Milano. Nel 1721 troviamo sei caseggiati [nr.64-66-67-68-69-70], una abitazione del cappellano [B], la “chiesa” S. Bernardino [A] e la villa [nr.65]. (vedi foto sotto archivio di Stato di Milano – composizione Volpi A.))

Nel 1751 proprietaria Donna Lattuada Settala, Valera risulta essere ancora comune a sé, (lo resterà sino al 4 novembre 1809), contava 120 abitanti, ed era amministrato da un solo console, Francesco Varisco, eletto a pubblico incanto dall’assemblea di tutti i capifamiglia, convocata in piazza, al quale si affidavano compiti di polizia locale e ordinaria gestione del patrimonio pubblico. Donna Lattuada Settala, si adoperò per rendere più vivibile l’intero paese, fece ristrutturare le cascine e ampliò la “chiesa”

S. Bernardino.

I coniugi Settala, ebbero tre figli, Giovanni Antonio, Teresa e Daria che si fece monaca. Con testamento del 25 ottobre 1758, Donna Lattuada , dispose che il figlio Giovanni Antonio divenisse proprietario di Valera e adempisse alle sue ultime volontà, tra cui la destinazione annuale a quattro figlie nubili “oneste” del posto, che vivano cristianamente e che per povertà non possano maritarsi, di una somma di venticinque imperiali come dote a ognuna. Inoltre destinava un’annuale anche all’Oratorio (“chiesa”), che ai tempi aveva come cappellano don Carl’Antonio Schiavi. Giovanni Antonio sposerà Isabella dei Marchesi di Cagnola ed avranno tre figli Luigi, Luigia e Teresa.

Nel 1775 l’imperatrice d’Austria, con dispaccio imperiale, ordinava che per motivi igienici, i cimiteri fossero ubicati tutti fuori dai centri abitati. Anche Valera avrà provveduto alla costruzione di un cimitero, sicuramente nel posto dove attualmente si trova.

Giovanni Rezzonico era il Console nel 1785 e percepiva un salario di Lire 15; nello stesso anno Siolo risulta aggregata al comune di Garbagnate. Nel 1786 il comune di Valera era inserito nel compartimento territoriale del Ducato di Milano, nella Pieve di Trenno. Le famiglie di Valera erano 36 per un totale di 237 abitanti, questo è quanto risulta da un censimento della Parrocchia di Arese (Valera ne faceva parte), nel 1789. Il cappellano era don Andrea Vincentelli di anni 37, nato in Corsica. Nel 1794 era don Antonio Dones.

Nel 1798 il comune di Valera con l’arrivo dei Francesi, venne inserito nel distretto di Bollate e successivamente nel distretto di Rho, nel dipartimento dell’Olona che aveva come capoluogo Milano. Nel 1799 risulta proprietario Luigi Settala (figlio di Giovanni Antonio) che sposerà Carolina Anguissola.

Nel 1805 con l’istituzione del Regno d’Italia, Valera veniva inclusa nel cantone VI , del distretto di Milano, come comune di III classe, contava 242 abitanti.

Poi il 4 novembre 1809, il comune veniva soppresso e aggregato al comune di Arese, cantone IV, distretto di Milano. Due anni dopo anche il comune di Arese veniva soppresso e aggregato al comune di Garbagnate , cantone III, capoluogo Rho, nel distretto I di Milano.

Nel 1812 Luigi Settala vendeva tutta la proprietà alla famiglia di Carlo Marietti, banchieri e commercianti di seta e forse anche imprenditori agricoli, [una fonte dice che la famiglia provenisse da Novara] che mantennero gli stessi privilegi ed oneri inerenti alla “chiesa” S.Bernardino, il cui cappellano era anche incaricato di istruire i bambini, non solo in materia religiosa. E’ questa la prima testimonianza dell’esistenza nel comune di Arese, di un “istituto” incaricato dell’istruzione dei contadini.

La famiglia di Carlo Marietti era composta oltre che da lui dalla moglie Marta Pestalozza e da quattro figli, Bernardo (1780-1844) che diventerà sacerdote, Angelo (1783-1867) celibe, Giuseppe (1797-1864) che proseguirà la discendenza e Carlo Ambrogio (1799-1853) celibe. Nel 1813 era cappellano don Antonio Galeazzi.

Nel 1816 (12 febbraio), con il compartimento territoriale delle province lombarde del regno Lombardo-Veneto, Valera venne ricostituito comune e inserito nella provincia di Milano, distretto III di Milano. In questi anni ci dovevano essere, presumibilmente, circa 40 famiglie.

Dal 1820 al 1840 i cappellani furono don Luigi Agazzi (1820), don Francesco Valiavezzi (1822), don Giuseppe Castelli (1824) e don Vincenzo Rosani (1825).

Nel 1838 risulta essere proprietario Giuseppe Marietti che era sposato con Eugenia Schiera (1805-1885) ed avranno sette figli; Carlo (1822-1906), Antonio (1827-1892) che si farà sacerdote, Angelo (1829-1899) celibe, Alfonso (1834-1905) e tre femmine Matilde, Sofia e Carolina.

Con dispaccio governativo del 17 gennaio 1841, (notificazione del 1°luglio 1844) il comune veniva definitivamente soppresso e aggregato al COMUNE DI ARESE , nel distretto III di Bollate. Quell’anno accadeva anche un fatto. Il 7 luglio 1841, la Curia arcivescovile di Milano, ordinò al Prevosto di Bollate, di allontanare immediatamente il cappellano di Valera, don Angelo Chiappella, in quanto risultava essere uno dei capi rivoluzionari del Canton Ticino. Il sacerdote venne sospeso a “divinis” e rimandato nello Stato Sardo da cui proveniva, a disposizione della polizia. Nel 1844 don Francesco Restellini era il cappellano.

Nel 1845 le funzioni che si celebravano nell’Oratorio S. Bernardino (“chiesa”) erano le seguenti: canto dei Vespri nella stagione invernale, con inizio dal 1° novembre sino a Pasqua; pratica delle novene di S.Luigi e S.Giuseppe e l’ottava dei morti; funerale in occasione della morte di qualcuno degli abitanti; benedizione con la reliquia di Santa Croce nei venerdì di quaresima ed in caso di pericolo di grandine. Le feste e funzioni solennemente celebrate erano la festa patronale di S.Bernardino, con l’intervento di sei sacerdoti compreso il cappellano (per la circostanza venivano distribuiti due sacchi di pane di melzone [granoturco] e segale a tutti gli anziani). La seconda domenica di agosto si celebrava la festa delle Sante Reliquie, vi era inoltre la festa popolare del giovedì grasso. Nel 1846 il cappellano era don Carlo Mariani.

Nel 1848 la famiglia Marietti , provvedeva ad apportare alcune modifiche alla “Chiesa” intitolando a S. Giuseppe uno degli altari e a costruire nel cimitero una cappella mortuaria per i propri defunti .

Quasi certamente anche gli abitanti del comune di Arese parteciparono alla sollevazione popolare contro gli austriaci (le cinque giornate di Milano 18-22 marzo 1848), perché esiste una ordinanza della prefettura , datata febbraio 1850, che intimava alle autorità comunali di provvedere alla rimozione dei resti della barricata eretta quasi due anni prima.

Nel 1854 Valera raggiungeva il numero di 355 abitanti, la “chiesa” S.Bernardino era sempre gestita da un cappellano, che oltre a celebrare messa, provvedeva all’istruzione religiosa e scolastica dei ragazzi e ragazze del luogo, forse in quel caseggiato di fianco alla “chiesa. (vedi foto sotto)

1855 ABITANTI CIRCA 350

Nel 1857 cappellano era don Eugenio Gezzalti. E’ tra quest’anno e il 1865 che nasce il primo pezzo della “Fabrica vegia”.

La legge Casati del 1859 rendeva obbligatoria l’istruzione elementare nel Regno di Sardegna, (Milano e la Lombardia era state annesse in quell’anno) ,che poi nel 1865 venne estesa anche in Lombardia. Ma già nel 1861 a Valera esisteva una classe mista, composta da trenta maggiorenni e dodici minorenni, affidata al cappellano di casa Marietti, don Paolo Fasini. Poi nel 1877 con la legge Coppino, veniva introdotto su tutto il territorio del Regno d’Italia (costituito nel 1861), il principio del diritto-dovere allo studio e quindi l’istruzione diventerà obbligatoria. Comunque, nonostante l’obbligo allo studio, nelle zone di campagna si aveva spesso lo svuotamento delle classi nelle stagioni in cui il lavoro nei campi richiedeva l’aiuto di tutti.

1865 ABITANTI CIRCA 450

Nel 1865 il proprietario è Carlo Marietti che ha sposato Carolina Villa (1828-1889) ed avranno un solo figlio Giuseppe (1858-1921) che a sua volta sposerà Virginia Greppi dei Conti Bussero (1864-1935) e non avranno figli.

Esistevano sei unità abitative: VILLA Marietti [intesa come abitazione dei Signori] e la CORTE del Fattore [dentro la Villa], la PRIMA Porta colonica [di fronte all’asilo che verrà], la SECONDA Porta colonica [di fronte alla Chiesa], la VIA Pubblica [tutto il caseggiato che dava sulla strada principale], la FABRICA [solo una piccola parte, dal lato opposto della Chiesa]. Valera contava circa 450 abitanti.

Nel 1866 venne istituita una commissione sanitaria locale, che provvide nel 1871 ad assumere un medico per Valera . Dal 1888 si avrà anche una levatrice, Luigia Leva.

Nel 1871 (Gianola-Capodici) venne aggregata ad Arese anche la parte nord di Valera che era sotto la cura di Garbagnate.

[Ho fatto delle ricerche e non ho trovato altre case di Valera sulla strada Valera-Bianc/Bariana dopo la “Fabrica”; sicuramente erano solo terreni].

Nel 1879 venne sistemato viale Marietti, piantumandolo a platani su entrambi i lati. Nell’anno successivo la famiglia Marietti provvide anche alla sistemazione e ampliamento del cimitero. In quell’anno il cappellano era don Romano Monti.

Nel 1884 venne inaugurato il CANALE VILLORESI (nome dal progettista ing. Eugenio Villoresi 1810-1879), i cui lavori iniziarono nel 1877 e termineranno nel 1890. Questo canale acquisisce l’acqua dal fiume Ticino e passando nei paesi di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Nosate, Castano Primo, Buscate, Arconate, Busto Garolfo, Parabiago, Nerviano, Lainate, VALERA, Garbagnate Milanese, Senago, Limbiate, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Muggiò, Monza, Brugherio, Carugate, Caponago, Cambiago, Gessate, Masate, Inzago, Cassano D’Adda, si getta nell’Adda, dopo un percorso lungo 86 chilometri; ed è per questo che viene qualificato come uno dei canali artificiali più lunghi d’Italia.

Nel 1884 il cappellano era don Pietro Sironi; nel 1887 don Michele Provasoli.

Durante un lungo sciopero dei contadini di Valera, il 26 maggio 1889 scoppiarono dei disordini, che richiesero l’intervento dell’esercito a protezione della villa, dove giunse l’intera compagnia del 21° cavalleggeri comandata dal capitano Verna per sedare gli animi. Il cappellano nel 1893 era don Emanuele Tanzi, sostituito poi nel 1894 da don Gianni Francesco.

1897 ABITANTI CIRCA 600

Nel 1900 la famiglia Marietti iniziò i lavori di ampliamento della “chiesa”, diventata piccola per l’aumento della popolazione; a Valera c’erano 600 abitanti. Cappellano nel 1901 era don Giovanni Cremoli. In questi anni probabilmente venne costruita la scuola, di fianco alla “chiesa”, che poi diventerà casa parrocchiale.

Una novità. Nel novembre del 1908, il cardinal Ferrari visitando Arese, si presentò non con la tradizionale carrozza, bensì portato dall’automobile del cavalier Giuseppe Marietti. In quell’anno era cappellano don Callisto Galbiati [1860-1918].

E’ tra il 1900 e il 1908 che viene iniziata la costruzione della “Fabrica noa”, così chiamata perché lì c’era [forse] un “Opificio”; stabilimento che avvolgeva filati su bobine o spole.

Carlo Moretti di Maurilio e Rosalba Brianza nasce l’8 dicembre 1908 e correndo in bicicletta, diventerà il “camoscio di Valera”. Corridore completo con la pedalata vigorosa tipica del passista scalatore, gareggerà a fianco di Binda, Girardengo e Guerra. Detenne per dieci anni il record della scalata del Ghisallo dalla parte di Bellagio, stabilito durante il Giro di Lombardia del 1931. C’è una foto dove è ritratto assieme a Binda e Demuysere nel giro d’onore alla fine del Giro d’Italia del 1933, in quanto classificatosi primo nella speciale classifica degli “indipendenti” (categoria intermedia tra dilettanti e professionisti). Dopo dieci anni di professionismo lasciò l’attività agonistica . Richiamato in guerra venne anche ferito. Nel 1943 si sposò e andò a vivere a Santa Maria Rossa di Garbagnate Milanese. Morì prematuramente il 12 luglio 1952. [ E’ sepolto a Valera].

Il cavalier Carlo Marietti alla sua morte [14/10/1906] lasciò una cospicua eredità, disponendo che una parte di essa venisse utilizzata per costruire un asilo infantile per i bambini del paese. Il figlio Giuseppe, nonostante un uragano avesse provocato gravi danni alla proprietà, nel 1910 diede inizio ai lavori. Questo asilo intitolato a “Carlo e Carolina Marietti” venne realizzato secondo criteri di avanguardia: acqua potabile, luce elettrica, servizi igienici, caloriferi e pavimenti a mosaico; la costruzione venne fatta su due piani, riservando il piano alto per il personale. Vennero chiamate a dirigerlo le suore di Maria Consolatrice di Milano, pagate dalla famiglia Marietti, che resteranno per ottantacinque anni . [Un ricordo personale per Suor Bernardina e Suor Pierdomenica].

Si calcolò che per il mantenimento e la manutenzione dell’asilo occorressero circa centomila lire all’anno. Venne inaugurato nell’ottobre del 1911 con l’intervento di diverse autorità e il discorso di ringraziamento a nome degli abitanti di Valera fu fatto da Luigi Ghezzi, figlio del fattore di Casa Marietti. Il cappellano era don Gianbattista Cirla.

(GROTTA DI LOURDES COSTRUITA NEL 1959 E DEMOLITA NEL 2006)

La grande guerra del 1915-1918 colpisce anche Valera. (In mezzo a quegli anni, nel 1916-17, scoppierà anche la febbre “spagnola”). Verranno chiamati alle armi anche le classi del 1899-1900-1901 e molti moriranno (quelli che scamperanno diventeranno Cavalieri di Vittorio Veneto) [nel 1968]).

I nostri caduti a perenne ricordo:

Bellasio Pasquale di

Domenico e Restelli Eugenia nato il 01.4.1891 - Sergente del 32° regg. Fanteria

Siena - morto il 16.7.1917 sul Monte Carso nella 79a sezione di sanità per

ferite riportate in combattimento.

§…dopo

un breve turno di riposo la Brigata è trasferita in Carso per partecipare alla

X° battaglia dell’Isonzo, nel tratto di fronte tra la quota 247 e la rotabile

di Selo. Ad onta del valore dispiegato dai suoi fanti, non si segnalano che

modesti successi. L’1 giugno 1917 la Siena viene ritirata dalla linea del fuoco

per le gravi perdite subite. Nei giorni successivi si accendono violenti

scontri perché gli austriaci tentano di riprendere anche le poche posizioni

lasciate, non riescono però a far retrocedere le divisioni italiane.§ Sposato

con Elli Leonilde Virginia di Carlo e Clerici Maria (1893-1939) il 28/12/1913

ad Arese, non hanno avuto figli.

Bianchi Giuseppe di Ernesto e Pirola Adele nato il 15.6.1898 - Soldato del 43° regg. Fanteria Forlì – morto il 26.10.1918 sul Monte Asolone per ferite riportate in combattimento .

§…la mattina del 25 ottobre 1918 la Forlì si trova in linea contro l’Asolone; alle ore 7 del 26, preceduta dai reparti di arditi, attacca e conquista il Col della Beretta, verso le 12 un violento contrattacco nemico la costringe a ripiegare sulle linee di partenza.§ Celibe. Medaglia d’argento al Valor Militare –

Bianchi Michele Virginio di

Francesco e Turconi Bambina nato il

31.8.1890 - Sergente del 154° regg. Fanteria Novara – morto il 29.9.1918 [sulla

lapide cimitero] oppure il 21.10.1918

[sulla scheda caduti di guerra] in c.c. a Sigmundsherberg, Austria, per

malattia. §…il 19 agosto 1917 la 4° divisione brigata Novara e 3° bersaglieri

occupano la Montagnola e la prima linea ad ovest di Castagnevizza. La reazione

nemica si manifesta violentissima con tiro di artiglieria e di mitragliatrici e

con pronti contrattacchi, ciò ha rallentato l’avanzata delle nostre truppe. Ore

22 la 4° divisione deve ripiegare alle linee di partenza.§ Sposato con Villa

Virginia Bernardina di Giovanni Battista e Paleari Maria Luigia (1893-1965) il

31/01/1914 ad Arese, hanno avuto un figlio Natale (1915-1932).

Castoldi Angelo

Natale di Luigi e Cozzi Regina

nato il 27.4.1893 - Sergente del 82° regg. Fanteria Torino – morto

il 03.12.1918 all’ ospedale di Brescia per malattia.

§…il

reggimento combatterà sul Col di Lana, Volkowniak, Capo Sile, Piave, Scenico e

Val Giudicarie.§ Celibe.

Castoldi Enrico

Cesare di Angelo e Croci Maria nato il 16.9.1890 – Soldato del 2° regg.

Granatieri di Sardegna – morto il 30.11.1917 a Milano per malattia.

§…il reggimento otterrà alcuni successi nel settore quota 241-strada Komarje-Selo e nella XI° battaglia dell’Isonzo (luglio-agosto 1917) si troverà nello stesso settore. Durante l’offensiva austriaca retrocederà lentamente combattendo e il 09/11/1917 occuperà il settore del fiume Piave tra Zenson e Caposile.§ Celibe.

Franchi Emilio Erminio di Giovanni e Roncoroni Costantina nato

il 09.10.1894 - Soldato del 53° regg.

Fanteria Umbria – morto il 09.3.1916 [sulla lapide cimitero] oppure 09.10.1916

[sulla scheda caduti di guerra] sul M.te Castone (Monte Piana) per ferite

riportate in combattimento.

§…nei primi giorni di marzo del 1916 l’offensiva si risveglia e per tutto l’anno si susseguiranno attacchi dimostrativi e puntate offensive in Val Polena e sulle pendici del Monte Piana.§ Celibe.

Gariboldi Antonio Ambrogio di Carlo e Cozzi Virginia nato il 07.12.1888 - Soldato del 57° regg. Fanteria Abruzzi – morto il 03.6.1917 a Gorizia per ferite riportate in combattimento.

§…il 1917 fu un anno pieno di attacchi e contrattacchi nella zona di Gorizia. Il 57° rimase in zona di guerra fino alla conclusione, trovandosi in prima linea dalla ritirata di Caporetto alla vittoria sul Grappa.§ Celibe.

Leva Giuseppe Rodolfo di Giuseppe Baldassarre e Tettamanzi Celeste nato il 11.6.1880 - Soldato del 206° regg. Fanteria Lambro – morto il 11.3.1918 [sulla lapide cimitero] oppure il 26.3.1918 [sulla scheda caduti di guerra] in c.c. a Milovice, Cecoslovacchia, per malattia. §…la sera del 17 settembre 1917 la Lambro attacca quota 814 di Okroglo, due colonne ne tentano l’avvolgimento ma sono rigettate alle linee di partenza, nei giorni seguenti i reparti si attesteranno a poche decine di metri dal presidio austriaco della cima. Su dette posizioni il reggimento viene sorpreso dall’offensiva austro-tedesca del 24 ottobre tra Plezzo e Tolmino.§ Sposato con Spada Maria Angela di Carlo Gaetano e Bellasio Carolina (1886-1921) il 09/08/1908 ad Arese, hanno avuto due figli, Carlo (1909-1910) e Pierina (1911-1912).

Roncoroni Costante di Francesco e Tettamanzi Luigia nato il 05.11.1897 - Soldato del 58° regg. Fanteria Abruzzi – morto il 27.3.1916 [sulla lapide cimitero] oppure il 28.3.1917 [sulla scheda caduti di guerra] a Gorizia nella 36° sezione di sanità per malattia.

§…alla fine di gennaio 1916 il reggimento viene trasferito nei pressi di Cormons ed il 10 febbraio entra in linea nel settore Oslavia. Il 27 marzo il III/58° concorre nel settore di Podgora alla riconquista di alcuni elementi di trincea; per le prove di fermezza e ardimento durante le azioni di Oslavia (1916) Gorizia (febbraio-maggio 1917) e sull’altipiano della Bainsizza, verrà decorata la bandiera.§ Celibe.

Tettamanzi Giuseppe Francesco di Cesare e Turconi Antonia nato il 28.6.1895 - Soldato del 14° regg. Fanteria Pinerolo – disperso in combattimento il 04.7.1916 a Cavi di Selso [Cave di Selz vicino a Doberdò] (Carso) .

§…il 29 giugno 1916 la Pinerolo conquista importanti trinceramenti a ridosso del paese di Doberdò, lo stesso giorno dell’attacco coi gas da parte degli austriaci. (L’attacco con il gas del 29 giugno 1916 sul San Michele, sebbene si tratti di un attacco minore dal punto di vista delle forze impegnate, rimane nelle cronache come il primo attacco con l’ausilio di gas effettuato sul fronte italiano. Alle 5 e 15 del mattino vennero aperte le 6000 bombole contenenti miscela di cloro e fosgene, già distribuite alcuni giorni prima. I gas calarono sulle trincee della prima linea, trovando i soldati italiani completamente impreparati e uccidendo circa 7000 uomini.)§ Celibe.

(monumento caduti guerra cimitero di Valera – foto Volpi A.)

Nel 1919 arrivò la luce elettrica nelle case (ma per il costo abbastanza elevato non nelle stalle; lì bisognerà aspettare ancora diversi anni). Nel 1921 cappellano era don Leopoldo Parolari.

Nel 1923 il territorio di Arese venne interessato dall’avanzare del progresso. Da un’idea dell’imprenditore milanese Piero Puricelli, con il patrocinio del Touring Club Italiano, nasceva L’AUTOSTRADA DA MILANO AI LAGHI. L’idea dell’ingegniere Puricelli fu quella di realizzare delle strade appositamente studiate e riservate esclusivamente ai mezzi “con ruote a rivestimento elastico”, per il cui uso si sarebbe dovuto pagare un pedaggio. Si trattava , insomma di tracciare una strada che attraversasse tutta la zona più industrializzata della Lombardia (in particolare il Gallaratese, Legnano, Busto Arsizio, Saronno e il Varesotto) e che risultasse la più rettilinea possibile, che non presentasse intoppi di alcun genere e che fosse chiusa al traffico ad altre vetture che non fossero quelle a motore. I lavori iniziarono ufficialmente nel marzo dell’anno successivo e già il 21 settembre 1924 veniva inaugurato a Lainate il primo tratto da Milano a Varese. Il primo casello in uscita da Milano era posto al termine di viale Certosa, in prossimità del cimitero di Musocco; lungo il percorso erano previsti altri sedici caselli da cui si dipartivano le strade di raccordo con i centri abitati e alcune case cantoniere. Il tratto di strada tra Sesto Calende e Milano (poco più di cinquanta chilometri) poteva essere percorso da una vettura in circa quaranta minuti a una media di quasi ottanta chilometri all’ora. Si era trattato di una impresa grandiosa che aveva visto impegnati per più di due anni, oltre a macchinari (camion, scavatrici, schiacciasassi, betoniere, ecc.) e tecnologie di avanguardia, più di quattromila lavoratori. Il costo dell’opera era stato di novanta milioni e il prezzo del pedaggio era di circa venti lire. Nel 1928 si registrarono 1500 passaggi al giorno.

Nel 1924 terminarono i lavori di ristrutturazione della “Chiesa”

di S. Bernardino iniziati nel 1900, ed

era morto anche il comm. Giuseppe

Marietti [29/12/1921], che per onorare la sua memoria venne posta una lapide a fronte della

chiesa [ora si trova di lato la porta della “geseta”]. La lapide così recita e

ricorda: “Ad onorare la memoria del

commendatore Giuseppe Marietti ed a suffragio dell’anima di lui la dolente consorte

Virginia Greppi di questa casa del Signore curava l’ingrandimento e il decoro.

L’anno MCMXXIV”.

Nel 1926 esattamente il 18 aprile, avvenne la costituzione della Cooperativa di Consumo PIAVE. [El Circul]. (Verrà poi sciolta nel 1945 e ricostituita il 25 agosto 1946). Avrà sede nella “Fabrica noa” sino al 1965, poi si trasferirà in un nuovo caseggiato nella “Fabrica vegia”.

I primi Soci come da estratto del “Libro Assemblee dei Soci” furono (anno di nascita):

Bianchi Cesare di Carlo (1863) – Bianchi Cesare Samuele di Giovanni (1851) – Bianchi Giuseppe di Cesare Samuele (1881) – Borsani Giosuè di Gaetano (1860) – Calcaterra Mario di Carlo (1901) – Castoldi Federico di Luigi (1883) – Castoldi Pasquale di Luigi (1886) – Clerici Angelo di Giuseppe (1880) – Clerici Francesco di Carlo (1863) – Clerici Giovanni di Carlo (1867) – Clerici Giuseppe di Antonio (1861) – Clerici Paolo di Giovanni (1897) – Clerici Pietro di Antonio (1878) – Colombo Achille di Angelo Luigi (1861) – Colombo Cesare di Alessandro (1902) – Colombo Fortunato di Carlo Antonio (1862) – Colombo Giacomo di Francesco (1874) – Colombo Giuseppe di Francesco (1864) – Colombo Leopoldo di Costante Fortunato (1875) – Colombo Luigi di Costante Fortunato (1882) – Colombo Pietro di Francesco (1885) – Cuttica Luigi di Paolo (1883) – Elli Battista di Fortunato (1895) – Elli Mario di Carlo Costante (1891) –Elli Pietro di Giovanni (1879) – Gariboldi Carlo di Giovanni (1848) – Gornati Enrico di Giuseppe (1893) – Gornati Giuseppe di Angelo (1860) – Leva Achille di Luigi (1879) – Leva Enrico di Angelo (1867) – Leva Giosuè di Angelo (1858) – Mantica Paolo di Giuseppe (1883) – Moretti Attilio di Samuele (1890) – Moretti Giovanni di Luigi (1885) – Moretti Maurilio di Samuele (1881) – Paleari Luigi di Luigi (1854) – Penati Alfonso di Luigi (?) – Pessina Enrico di Carlo (1889) – Porro Celeste di Paolo (1857) – Restelli Felice di Carlo (1883) – Restelli Giuseppe di Carlo (1876) – Roncoroni Francesco di Giuseppe (1872) – Spada Giuseppe di Ignazio (1882) – Tettamanzi Angelo di Bernardo (1861) – Tettamanzi Giuseppe di Carlo (1875) – Tettamanzi Natale di Carlo (1878) – Tettamanzi Pasquale di Giuseppe (1876) – Tettamanzi Pietro di Giovanni (1899) – Tettamanzi Tommaso di Giuseppe (1877)– Turconi Ansperto di Pasquale (1889) – Villa Ambrogio di Battista (1883) – Volpi Giosuè di Paolo Andrea (1866).

Negli anni oltre ad essere un punto di ritrovo, svolgerà varie attività commerciali (cantina, bar, panetteria, drogheria, macelleria, tabacchi, valori bollati, ecc..), necessarie ad un paese così piccolo e per vari motivi distante dai negozi e di conseguenza diventerà un punto di riferimento per Valera. Si attiverà con diverse manifestazioni, tra cui il Trofeo Valera (giochi fra squadre: Cairo, Emigrati, Fabrica, Supresada e Valogia) che dal 1982 in poi si svolgerà quasi tutti gli anni fino alla chiusura della stessa.

[Che avverrà nei primi anni duemila].

Sempre nello stesso anno venne soppressa la linea tranviaria Milano-Saronno istituita nel 1879 e sostituita da un autobus a due piani (Il Norge).

Nel 1927 avviene il collegamento alla rete telefonica. A Valera un solo telefono, quello della nobildonna Virginia Greppi vedova Marietti (numero 8-03).

Nel 1931 gli abitanti di Valera sono 395. Le feste principali celebrate in quegli anni oltre alla Sagra (seconda domenica del mese di agosto [che nei miei ricordi diventerà poi la festa del paese]), che si celebravano in parrocchia sono: S.Bernardino (20 maggio), l’Ufficio Generale (giovedì grasso) e le Quarantore (sesta domenica d’avvento).

La nobildonna Virginia Greppi vedova Marietti muore il 31 marzo 1935 e come già scritto senza lasciare eredi diretti. Tutte le sue proprietà e di conseguenza anche Valera, passavano prima ai cugini Marietti di Bareggio e poi ai nipoti Radice-Fossati di Bollate sino alla fine della seconda guerra mondiale. Anche per donna Virginia verrà posta una lapide a fronte della chiesa [ora si trova di lato la porta delle “geseta”] come per il marito. La lapide così recita : “Sia da tutti lungamente ricordato il nome di Virginia Marietti Greppi gentildonna di questa Valera a lei si cara fu di vantaggio e di esempio colla pratica costante di quella carità che dimentica sé per giovare agli altri. L’anno MCMXXXV”.

Nel 1940 il cappellano era don Angelo Galluzzi

La seconda guerra mondiale 1940-1945. Molte cose si sono scritte e si continueranno a scrivere su questa strage di uomini. Per quanto riguarda Valera, Teresio Gornati (1929-2005) in un fascicolo da lui scritto “Schegge di memoria” racconta molto bene di alcuni fatti accaduti. [Che dire d’altro.] Per quanto riguarda la liberazione del paese avvenuta il 26 aprile 1945, i partigiani provenienti da Bariana, facevano parte del 3° distaccamento della 183° Brigata Garibaldi di stanza a Caronno Pertusella, comandati da Tarcisio Banfi. Nei mesi di occupazione nazi-fascista, i soldati , per riscaldarsi usarono come legna da ardere mobili e molti alberi anche secolari del parco della Villa. [Posso aggiungere qualche cosa sul famoso “Oro di Dongo”, che molti non sanno quanto vicino a noi sia passato]. Un camioncino partito dalla Prefettura di Milano in coda alla colonna Mussolini diretta a Como nel tardo pomeriggio del 25 aprile 1945, carico di materiale della “Segreteria particolare” del Duce, non era mai arrivato a destinazione. Si dice che in località Cascina Pila di Roserio [La Pila già Campo della Pila, vicino a Cascina Triulza sul lato sinistro dell’autostrada dei Laghi in direzione Como. Non l’avevo mai sentita] il camioncino rimase in panne e i tre conducenti lo abbandonarono trovando poi un passaggio sino a Como. Dei contadini assieme a dei partigiani, trovarono l’automezzo abbandonato e un partigiano scoprì sul ciglio della strada una cassetta militare zincata recante il n. 24, con le cerniere scardinate, mentre il lucchetto di chiusura sembrava intatto. L’impressione immediata è che sia stato asportato qualcosa, in quanto il primo strato di fascicoli sta al di sotto del coperchio di circa 15 centimetri. Verrà poi consegnata assieme all’automezzo al distaccamento di Garbagnate della 16° Brigata del Popolo. Ma che cosa c’era in quei 15 centimetri di spazio vuoto???

[Soffermiamoci un attimo su dove si era fermato veramente il camioncino e cosa poteva esserci in quello spazio. Io penso che il camioncino si sia fermato sul lato destro dell’Autostrada dei Laghi in direzione Como, un po’ più avanti di Cascina Pila al confine tra il territorio di Arese (Valera) e Lainate. Qualcuno (contadini di Lainate!) ha visto l’automezzo abbandonato, nel quale tra le altre cose ha trovato la cassetta e attrezzato di vanga o forca ha rotto le cerniere e si è impossessato di quello che non erano certo scartoffie (cosa se ne faceva, probabilmente non sapeva neanche cosa fossero). Per anni non si è saputo niente, poi nel 1995 un ricercatore italiano rinvenne in un archivio londinese delle carte che erano state in quella cassetta, trafugate da giovani partigiani della 16° Brigata del Popolo, che avevano ceduto agli inglesi in cambio della promessa di un posto di lavoro, che poi non otterranno. Quei partigiani erano gli stessi che avevano trovato la cassetta abbandonata sul ciglio della strada. Probabilmente erano arrivati “secondi”] .

I nostri caduti a perenne ricordo:

Clerici Felice di Santo e Montoli Giuseppa nato il

15.3.1924 – Caporale del 61° regg. Fanteria Sicilia – morto il 12.9.1943

all’ospedale S.Giovanni di Roma per ferite riportate in combattimento il 10

settembre.

§…il 10 settembre 1943, i tedeschi a Roma tornano ad avanzare nella zona di Porta S. Paolo, piazzale Ostiense e Porta S. Sebastiano, riuscendo ad avere la meglio sugli italiani. Vengono fatte uscire anche le truppe che erano rimaste consegnate nelle caserme in attesa di ordini. Andranno a coprire gli accessi alla città dal Testaccio, a Porta Metronia, a Porta S. Giovanni e a Santa Croce. [Da notare che Felice viene richiamato da casa il 17/5/1943 dal distretto di Monza ed inviato a Roma il 02 settembre. Rimase in caserma (?) in attesa di ordini, in quanto il suo reggimento che era stato sciolto il 25/11/1942 in Africa era stato conglobato nella 102° divisione motorizzata Trento].§ Celibe

Roncoroni Angelo di Siro e Villa Maria nato il 25.10.1915 – Sergente del 53° regg. Fanteria Umbria – morto il 16.02.1941 a Mali Scindeli , Albania, per ferita da scheggia di mortaio nell’addome riportata in combattimewnto.

Arrivato a Valona da Brindisi il 27/01/1941.

§…il reggimento da febbraio ad aprile 1941 partecipa ai fatti d’arme di Mali Scindeli e Mali Trebescines, impegnato nell’occupazione della cresta del monte Scindeli, vetta che viene conquistata con indomito valore, tenendo le postazioni nonostante condizioni ambientali di estrema durezza e nonostante ripetuti e rabbiosi attacchi del nemico. In questi combattimenti, tra gli altri, immola la vita il valorosissimo maggiore Campana, comandante del III/53°§. Celibe-

Medaglia d’argento al Valor Militare –

Spada Mario di Ambrogio e Bianchi Antonia nato il 07.01.1922 – Caporale del 54° regg. Fanteria Sforzesca – morto il 16.3.1943 in c.c.a Tambov, Russia.

§…la Sforzesca si trovava sulle rive del fiume Don, all’interno del settore del XXIX° corpo d’armata tedesco al comando del gen. Obstfelder, nella parte più orientale dello scacchiere italiano a contatto con le forze rumene, Il 16 dicembre 1942 ebbe inizio l’offensiva sovietica (piccolo saturno) che impegnò duramente le unità italiane e rumene. Con il crollo delle posizioni rumene e lo sfondamento delle proprie linee, le divisioni di fanteria italiane dovettero ripiegare e la Sforzesca iniziò la ritirata il 19 dicembre. Il percorso seguito dalle colonne in ritirata (blocco sud) cui appartenevano le unità della Sforzesca fu lungo e tortuoso in condizioni climatiche estreme e con equipaggiamento e vestiario non idonei. [Da notare che Mario arriva in Russia il 21/9/1942 e trasferito al reparto il 23 ottobre. Parteciperà alla battaglia del 16 dicembre e probabilmente verrà catturato nella ritirata il 21 dicembre. Verrà data per disperso il 26/01/1943, ma sicuramente era già in marcia per il campo di concentramento di Tambov]. (Il 15 febbraio 1943 il campo viene visitato da Vincenzo Bianco, incaricato di Palmiro Togliatti, il quale constata di persona che i nostri soldati stanno morendo come mosche senza la minima assistenza).§ Celibe.

[Molti nostri soldati sono stati derisi ed umiliati oltre che dai nemici anche dai loro alleati, i tedeschi. Nelle mie ricerche ho trovato l’opinione che aveva dei nostri soldati il gen.Siegfried Westphal, capo di stato maggiore di Rommel, Kesselring e Von Rundstedt (i tre generali più famosi dell’esercito tedesco) che ha svolto quasi tutta la sua carriera militare in Italia , che dice: “Il soldato italiano era male equipaggiato, aveva quasi gli stessi mezzi e le stesse armi della prima guerra mondiale. In simili condizioni non si fa una guerra. I carri armati, per esempio, erano così cattivi e così leggeri, che in Africa fu necessario trasportarli con gli autocarri, per farli almeno arrivare in linea. La contraerea era scadente. L’artiglieria scarsa. Mussolini non aveva certo provveduto a preparare come si deve la nazione per uno sforzo bellico imponente. Come combattenti, nelle condizioni di indigenza in cui si trovavano e di umiliazione nei confronti del loro alleato, gli italiani si comportarono bene. Mangiavano poco e male. Mi ricordo ancora la brodaglia che le truppe ricevevano al mattino, lo scarso pane, il misero cibo del mezzogiorno e poi basta. Malnutriti come erano (fatte le dovute proporzioni) rendevano più dei tedeschi. Per concludere, un soldato Italiano devo aggiungere che non sapeva per chi si batteva e perché doveva farlo. L’8 settembre chiuse la sua vicenda. Voleva andare a casa e vi andò. Aveva capito che per i tedeschi era finita ed aveva visto giusto”].

[ONORE AI NOSTRI SOLDATI!]

Sino alla fine del 1945 a Valera si avvicendarono le truppe alleate di diverse nazionalità (americani, inglesi, neozelandesi e sudafricani), con anche un reparto di mezzi corazzati comprendente una ventina di carri armati pesanti, creando non poche difficoltà.

Tra il 1946 e il 1951 tutti gli Italiani (il diritto di voto era stato esteso anche alle donne) furono chiamati dopo venti anni di fascismo a votare per tutti gli organismi democratici. Ad Arese nelle prime amministrative vinsero i socialisti, poi nelle politiche del 1948 vinse la Democrazia Cristiana (l’abbondanza dei democratici cristiani di Valera aveva fatto sì che vincesse).

Alla morte di donna Virginia Greppi Marietti, le proprietà, come già scritto, passarono ai cugini. Tra queste proprietà figurava anche la “chiesa”. Sta di fatto che essa e il patrimonio annesso, vennero donati alla Curia (rogito del 30.12.1946 notaio D. Moretti).

Il card. Schuster nel 1947 erigeva Valera a “vicaria curata” , retta da don Angelo Galluzzi, in attesa che si verificassero le condizioni perché potesse diventare parrocchia. (Poi un decreto del Presidente della Repubblica del 16.10.1952, registrato il 22.4.1953, riconoscerà anche agli effetti civili la personalità giuridica della chiesa di San Bernardino).

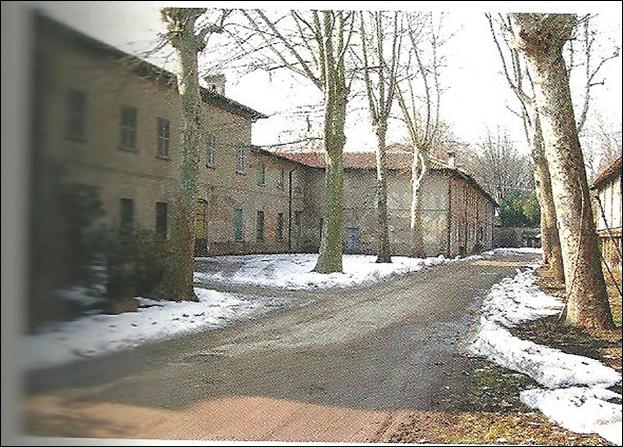

Trail 1947 e il 1948 il resto della proprietà venne acquistata dai Tosi di Senago. [Mi venne raccontato che i Tosi dopo aver tagliato molte piante, chiesero ai Valerani di comperare quello che avevano in affitto (casa e terreno); l’unica condizione era che dovessero acquistare tutti . Purtroppo alcuni non poterono (o non vollero) e rimasero tutti affittuari.]

Si riprendeva il lavoro. Oltre al Norge che transitava sulla Varesina, c’era un altro mezzo per poter raggiungere Milano. Era la corriera Veronelli di Lainate che transitava sull’autostrada dei Laghi ed aveva una fermata raggiungibile tramite una scaletta in pietra, in prossimità del ponte di Passirana. [Molti Valerani adoperavano questo mezzo, facendo tutti i giorni un chilometro all’andata e uno al ritorno a piedi con qualsiasi condizione metereologica].

Nel 1949 verrà venduta la proprietà di Valera all’avv. Ricotti di Monza . [Pietro Ricotti sposato con Rosa Agrati, hanno tre figlie, Luisa, Carla e Piera. Ho sempre saputo che abitasse a Milano. Ho conosciuto l’avv. Ricotti. I ricordi dei miei sette/otto anni sono di una persona alta, coi baffi, distinta e che portava sempre il cappello; quando veniva a Valera, andava sempre al Circolo (che allora era ancora nella “Fabrica noa”), attraversando la “Valogia” e il “Cairo”, salutato da chi incontrava, ricambiando il saluto. Inizialmente acquisterà solo la “Fabrica vegia” poi tutto il resto, tranne Bianello e Siolo.] In alcuni locali della Villa che davano sulla strada principale, vi abitava il cappellano. Venne deciso che egli dovesse abitare nei locali di proprietà della Curia di fianco alla Chiesa. In quei locali esisteva la scuola. Gli abitanti di Valera, si adirarono contro l’Amministrazione comunale, in quanto si trovarono senza più la scuola. Il Comune indebitato, non poteva realizzare nuovi fabbricati; la crisi si manifestò in tutta la sua gravità in occasione dell’elezione dei rappresentanti per il consiglio della Mutua Sanitaria Coltivatori Diretti (13 marzo 1955), da cui per protesta i Valerani si astennero (solo cinque elettori). [Sicuramente i bambini che frequentavano la scuola elementare nel 1954 già andavano da una altra parte; la scuola era situata tra il “Cairo” e la “Supresada” in un caseggiato al piano alto; al piano basso c’era lo studio del medico condotto che veniva a giorni fissi. Ci andai anch’io nel 1960 e il piano alto era composto da due aule; in una gli alunni frequentavano la prima, la seconda e la terza elementare con un’insegnante; nell’altra la quarta e la quinta elementare con un’altra insegnante. Venne chiusa con l’anno scolastico 1963-64, tant’è che dalla quarta elementare andai ad Arese in Col di Lana (scuola appena costruita). Venne istituito un servizio di trasporto col pulmino].

(SCUOLA ELEMENTARE DI VALERA BAMBINI E BAMBINE DEL 1926-1927-1928)

(SCUOLA ELEMENTARE DI VALERA BAMBINI E BAMBINE DEL 1951-1952-1953-1954-1955)

Dal 1953 la chiesa di Valera era passata sotto la cura di don Eugenio Somaschini da Mariano Comense [1916-1992]; si tenevano regolarmente i libri parrocchiali, anche se il decreto ufficiale della costituzione della parrocchia, sarà solamente del 03 febbraio 1963 a firma del card. Giovanni Battista Montini (futuro Papa col nome di Paolo VI). Nello stesso anno venne installato un impianto telefonico pubblico, sicuramente nella Cooperativa di consumo “Piave”. Inoltre il Comune decideva di realizzare la costruzione dell’acquedotto e nel 1955 deliberò l’istituzione della prima farmacia del paese.

Nel 1956 gli abitanti erano 305. In un pomeriggio di una fredda giornata di Marzo, si stavano mettendo le prime basi per la nascita di quella che diventerà L’Alfa Romeo di Arese. Il geom. V. Morelli (fattore dei Ricotti) andò a casa di don G. Bonalumi (coadiutore in Bariana della parrocchia di Garbagnate Milanese) chiedendo di aiutarlo. Cosa era successo? L’Alfa Romeo di Milano, costruttrice di automobili , voleva trasferirsi alla “Magnana” (terreno nella parte nord di Valera di proprietà Ricotti e di 36 contadini di Bariana), ma difficilmente i contadini proprietari avrebbero fatto il compromesso di vendita dei loro terreni, senza neanche sapere a cosa sarebbero serviti; perché questo era anche quello che chiedeva L’Alfa Romeo. Il prezzo offerto dalla Società era vantaggioso, ma non tutti i contadini erano disposti a lasciare la loro terra, alla quale si sentivano legati da generazioni. Venne comunque iniziato il compromesso. Per evitare speculazioni, alcuni mesi dopo venne sparsa la voce che a Bariana si doveva costruire un campo d’aviazione o una industria chimica. Nell’ottobre dello stesso anno 1956, al geom. Vittore Morelli arriva una raccomandata dall’Alfa Romeo, nella quale la stessa dice di essere disposta a rinunciare a tutto il capitale già dato per il compromesso, pur di annullare ogni impegno. I contadini sarebbero rimasti ancora proprietari della loro terra, pur trattenendo i soldi già avuti (per alcuni si trattava di milioni di lire). Perché tutto questo? Il direttore dell’Alfa Romeo si era dimesso e la nuova Direzione voleva portare lo stabilimento da un’ altra parte. In quella circostanza i proprietari dei terreni diedero una prova di intelligenza e lungimiranza. Bisognava difendere principalmente l’interesse di tutti gli abitanti della zona, non il loro personale interesse. Fu così che i 28 contadini già in possesso del compromesso, inviarono una personale raccomandata, nella quale si minacciava l’Alfa Romeo di citarla in giudizio, se non avesse rispettato completamente il compromesso. La risposta fu un “ultimatum”: tutti i trentasette proprietari avrebbero dovuto firmare entro il 31 dicembre dello stesso anno, pena la decadenza di tutto l’accordo. Il lavoro fu arduo, perché alcuni contadini non volevano vendere; l’ultimo cedette proprio alla vigilia della scadenza.

La costruzione inizierà nei primi anni sessanta e l’inizio effettivo della produzione sarà nel 1963 con la Giulia GT e l’anno successivo con la Giulia.

[Ricordo, ero piccolo 5/6 anni, con mio nonno Pietro, sul “tumarel” (carretto a due ruote - vedi foto Volpi A.) trainato dall’asino , nella enorme spianata che era stata fatta dalle ruspe, raccoglievamo i “scioc” (ceppo; ultimo pezzo della pianta con radici) che erano stati abbandonati e poi a casa venivano spaccati e servivano come legna da ardere].

Tra gli anni settanta e ottanta arriverà ad avere circa 20.000 dipendenti. Di proprietà dell’IRI (Ente Statale) nel 1986 viene venduta alla FIAT, che nel 2002 venderà parte dello stabilimento agli americani dell’AIG Lincoln.

[La sua fine avverrà il 12 aprile 2010].

Alfetta 2000 anno 1976 (foto Volpi A.)

Con l’avvento dell’Alfa Romeo, si provvide ad asfaltare per la prima volta la via principale (ora via Allende-1963?) ed all’allacciamento del metano (1966), ad Arese era arrivato dieci anni prima.

Venne istituito un servizio Valera-Milano tramite corriere “Grattoni” (una decina d’anni dopo verrà sostituito da autobus “CPG Consorzio Parco Groane”).

Si passa agli anni ’70, con la costruzione del plesso scolastico di Valera (1975) che comprenderà materna, elementari, medie (più avanti arriverà anche in liceo artistico).

Nel 1976 nascerà il Parco delle Groane. L’istituzione avverrà il 22 luglio, la promulga il 20 agosto col n. 31 Regione Lombardia (la costituzione avverrà il 22/02/1980). Sarà diviso in quattro zone e Valera farà parte della prima zona.

In quello stesso anno verrà creato il Museo Storico dell’Alfa Romeo.

Nel 1977 don Eugenio Somaschini lascerà la parrocchia e gli subentrerà don Camillo Antonini salesiano. Da quell’anno in poi la parrocchia verrà gestita dai Rev.mi PP. Salesiani.

Nel 1982 col patrocinio del Circolo Coop. Il Piave, viene creato il ” Trofeo Valera”, una specie di palio, improntato su una gara ciclistica per amatori, una gimkana e vari giochi all’aperto; il tutto contornato da un pranzo su prenotazione nei cortili. Vi parteciperanno cinque squadre, tre col nome dei cortili (Cairo-Fabrica-Valogia), una inventata (Supresada) che poi diventerà il nome di un cortile e la quinta della quale facevano parte quelli che si erano trasferiti da Valera (Emigrati). Il “Trofeo Valera” si svolse per diversi anni.

Nel dicembre del 1984, la parrocchia di Valera si riunì a quella di Arese (in via sperimentale), attorno alla comunità dei sacerdoti salesiani, per la realizzazione di un unico progetto pastorale che unisse l’intera comunità aresina non solo civile e sociale, ma anche religioso.

Nel 1991 ci fu una manifestazione per le voci che circolavano su un’eventuale vendita della casa parrocchiale, che ospitava la Coop. Nazaret, la quale assisteva e inseriva nel mondo del lavoro Portatori di handicap (si trasferirà poi ad Arese tra il 1996/1997), in quanto necessitavano soldi per poter costruire una nuova chiesa nella zona di via Varzi e di conseguenza la chiesa di S.Bernardino sarebbe potuta diventare una “seconda scelta”. Ci furono degli incontri con chi di competenza e tutto ritornò alla normalità.

Come già scritto, nel settembre del 1996 le Suore di Maria Consolatrice lasceranno l’asilo infantile “Marietti”. Verrà dato alla Coop. Laica “Geis” che continuerà a farlo funzionare come scuola materna. [Ma non era un lascito ai Valerani? Io non abitavo più a Valera, ma ricordo le lamentele di mia mamma che mi chiese di scrivere al Cardinale. Come sempre, non avendo mai avuto nessuno (o quasi) in Consiglio Comunale che facesse gli interessi di Valera, la cosa è finita lì].

La casa parrocchiale nel 1999 diventa la sede della Caritas di Arese.

Siamo

nel 2000 e la mia storia finisce qui.

[PENSIERI, PAROLE E MUSICA]

I cognomi più diffusi di Valera che ho trovato si possono dividere in tre periodi.

Il primo periodo comprende quelli che c’erano nel 1700/1800 e poi nel 1900 sono scomparsi o si sono trasferiti: Airaghi, Airoldi, Alberti, Balzarotti, Borroni, Busnelli, Cardani, Carnelli, Ceriani, Cermenati, Confalonieri, Dones, Gianoli, Greco, Lattuada-Settala, Lucchini, Maggioni, Mariani, Molteni, Monti, Montoli, Nizzolini, Pravettoni/Preatoni, Rezzonico, Torrazza, Vaghi. (In questi cognomi ci potrebbero essere anche gli abitanti di Bianello e Siolo, che ai tempi erano collegati a Valera tramite i proprietari, le famiglie Lattuada, Lattuada-Settala e Marietti).

Il secondo periodo comprende quelli che ci sono stati nel periodo 1700-2000: Bellasio, Bianchi, Borsani, Calcaterra, Castoldi, Clerici, Colombo, Consonni, Cuttica, Elli, Franchi, Gariboldi, Guzzetti, Leva, Locati, Mantica, Marietti, Moretti, Paleari, Pessina, Porro, Restelli, Roncoroni, Ruspi, Sala, Spada, Tettamanzi, Turconi, Villa, Volpi.

Il terzo periodo comprende quelli che sono arrivati dopo il 1900, che ho conosciuto e che comunque siano rimasti una quindicina d’anni (vado a memoria): Amigoni, Avolio, Barison, Bergamaschi, Bertaggia, Bonetti, Brambilla, Buraschi, Capararo, Dalla Torre, Ducoli, Franceschini, Giuliani, Gornati, Grassi, Hu, Incarnato, Ingrosso, Maesani, Memeo, Meroni, Monaco, Morelli, Morreale, Munari, Re, Ricotti, Salvi, Scarpato, Vicentini.

Anche a Valera, come in tutti i paesi, esistevano modi diversi per identificare una persona oltre al cognome e a vari aspetti fisici; dai soprannomi (es.: bagat=calzolaio , faree=fabbro), oppure modificando il nome (es.: Angelo= Giuleto, Giulin, Giuloo), oppure tramite la discendenza (es.: Nipote di Pietro di Giuseppe = neut del Peder del Pep, tenendo presente che il Pep (Giuseppe) era il nonno di Pietro e non il padre).

Negli anni 1900-2000 negozi a Valera pochi, quasi niente. Dal Circolo Coop, Piave che deteneva diverse licenze di vendita, ne venivano vendute alcune, di conseguenza si aprivano altri punti, come l’osteria e rivendita tabacchi Colombo, oppure la drogheria Gianoli. Si aprivano anche la gelateria Colombo (un’altra famiglia) e la merceria Colombo-Elli. Ricordo anche un’apertura di edicola appena fuori dal paese, a destra sulla strada diretta all’Alfa Romeo, ma durò poco; un’assicurazione e un Veterinario. Avevamo anche il calzolaio, il fabbro, il falegname, il sarto, chi riparava le biciclette e se non ricordo male, in fondo al “Cairo” vicino alla “murela” (muro di cinta) ci dovrebbe essere ancora il locale dove veniva fatto il pane. Oltre a questi, passavano da Valera anche degli ambulanti. Mi ricordo “ el Francesch” fruttivendolo col cavallo; l’”Edvige” merciaia con la sua macchinetta sempre strapiena; “Bei garofen” (non ricordo il nome) che con l’Ape vendeva i fiori e che noi ragazzini ci attaccavamo dietro facendo diventare matte le nostre mamme. Altri poi si aggiungeranno.

Guardando la chiesa davanti dalla strada, sulla sinistra c’era la “geseta” (ora parte integrante laterale della chiesa). Era per noi ”ragazzi” del 1950 l’oratorio. Si accedeva dalla stessa porta che dà sul fianco della chiesa (vedi foto), occorreva chiedere preventivamente le chiavi al parroco. Dentro c’era solamente un tavolo da ping-pong e alcune panche. Ma se questo locale potesse parlare, racconterebbe delle migliaia di ore che noi ragazzi (a Valera non c’era altro) abbiamo passato lì dentro a giocare.

Nella via principale, sul muro di un caseggiato del “Cairo”, di fronte alla strada che porta al cimitero, c’è una icona della Madonna (vedi foto). Ricordo di averla sempre vista; non so quando è stata dipinta. Ora non si vede quasi più niente. (!)

A Valera abbiamo anche l’era (l’aia). Ha il cancello d’entrata nella “Valogia” e un portone che tramite un “cas” (cassero) porta nel “Cairo”. Serviva per stendere “el furment” (frumento) e “el furmentun” (granoturco) col “vanturà” (pala in legno simile a quella per spalare la neve, ma coi bordi più alti e arrotondati) per farlo essiccare. Ora è adibita ad altre cose.

A proposito di frumento ricordo la “machina da bat” (trebbiatrice). Un macchinario, questa è già una versione più avanzata (vedi foto 1) attaccato ad un trattore girato al contrario collegato tramite una grossa cinghia (vedi foto 2) per poterla far funzionare. Un contadino stava sopra la macchina e rompendo i covoni gettava le spighe di grano dentro un pertugio, la macchina aveva un grande maglio che andava su e giù e si infilava in questo pertugio sgranando le spighe; di fianco fuoriuscivano i chicchi che a caduta andavano nei sacchi già posizionati ; da dietro uscivano gli steli già in balle di paglia. La macchina di solito veniva posizionata in “Valogia” e in”Fabrica” e tutti i contadini portavano lì i loro carri.

Abbiamo anche un pesa (privata della Villa) nella “Valogia” appena al di fuori la corte del fattore, dove ho visto pesare carri e autocarri.

[Ora è riempita di terra]

Ai tempi non esisteva l’acqua corrente. Anche da noi ci si era attrezzati con la “trumba” (pompa dell’acqua). Esistevano in ogni cortile a disposizione di tutti. Ricordo quella in “Valogia”, quella nel “Cairo” e quella nella “Fabrica noa”.

A gennaio anche a Valera si faceva il falò di S.Antonio. Noi ragazzi giravamo per il paese a farci dare la legna da bruciare. Alcune volte siamo andati , col trattore, all’Alfa Romeo a ritirare i pallett rotti che dovevano buttare. Poi a sera verso le 20 si accendeva. Un paio di volte i ragazzi più grandi per dispetto, ci hanno acceso il falò prima dell’orario, occorreva allora che a turno si facesse la guardia. Il falò si faceva nel campo a sinistra appena fuori dal paese sulla strada per l’Alfa (questo campo era anche il nostro (!) campo di calcio, assieme a quello vicino al Museo dell’Alfa che spesso ci davano il permesso di adoperare). A volte c’era anche il vin brulè.

Nel mese di maggio la statua della Madonna veniva portata nei cortili, una settimana ciascuno e poi alla sera, col parroco o anche senza, ci si riuniva e si diceva il rosario.

La festa del paese cadeva la seconda domenica del mese di agosto. Da bambino ho avuto modo di vedere l’ultima volta che in paese venne la giostra (calcinculo) e le bancarelle (era prima del 1965). Poi piano piano si è persa l’usanza di festeggiarla, tranne che con la famosa “Torta di pappina” che continuerà per anni ad essere fatta principalmente in quel periodo.

E’ stata tramandata per diverso tempo una strana figura di fantasia chiamata “El Ciapin”. Questo “uomo nero” arrivava l’ultima notte dell’anno e col “sugurin” (piccola accetta) tracciava una croce sulla fronte di coloro che dovevano morire nell’anno nuovo. Ricordo che da bambino alcune ultime notti dell’anno le ho passate completamente infilato sotto le coperte.

C’era anche la “scingueta” (civetta) che portava male. Si diceva che quando di notte la si sentiva cantare, era segno premonitore che qualcuno dovesse morire nei giorni a venire.

Da bambino si giocava molto nei cortili, bastava una nonna o una mamma a controllare una massa di bambini. Specialmente in primavera ed in estate le porte di casa venivano chiuse solo di sera, di giorno erano aperte e a copertura diciamo della “privacy” veniva posta solo una tenda. Non c’erano molte automobili. Chi entrava nei cortili era controllato a vista sino a quando non ne usciva. Erano altri tempi, ci si conosceva tutti e ci si aiutava a vicenda contraccambiando i favori. C’erano due giochi che si facevano in particolare, topoli (nascondino) e ta-ga-lè (ce l’hai) e una montagna di partite a pallone (in mezzo a galline e anatre) che non smettavamo di fare neanche quando c’era la neve e il ghiaccio.

La “scighera” o “nebia” (nebbia). Questo fenomeno atmosferico tra gli anni 1960-1970 si tagliava col coltello. Ricordo che pur con la via principale illuminata (poco), a volte si faceva fatica a vedere da una parte all’altra della stessa. In macchina , per chi ce l’aveva, bisognava stare molto attenti e viaggiare in coppia, uno con la testa fuori dal finestrino seguendo la striscia bianca laterale della strada (quella centrale c’era e non c’era). Una volta mi è capitato di accompagnare il parroco come chierichetto in macchina ad Arese. Al ritorno all’altezza del “ Murin” (Mulino; quello dove alcuni ragazzini di Arese attorno al 1960 hanno trovato dei fucili perfettamente funzionanti, residuo della seconda guerra mondiale) sono dovuto scendere e mettermi davanti alla macchina che andava pianissimo e seguire la striscia bianca laterale per poter arrivare a casa.

Da bambino, ancora prima di alzarmi, capivo che era una giornata piovosa. Non sono un mago! Dai cortili si alzava un rumore (den,den,den), era il picchiare del martello sulla punta della “ranza” (attrezzo manuale per tagliare l’erba), che appoggiata ad un cuneo di ferro, essendo fatta di lamiera, veniva raddrizzata. Siccome pioveva nessuno andava nei campi e allora si provvedeva a sistemare gli attrezzi.

Una cosa che mi ha sempre divertito e che ho visto varie volte era la “bumbura”. Spiego meglio: a Valera pochi avevano il cavallo, diversi avevano l’asino come animale da soma. Ebbene, quando l’asino veniva lasciato libero nel cortile, la prima cosa che faceva era la “bumbura”; cioè si buttava per terra rotolandosi per grattarsi la schiena.

----------------------------------------------------------------------------------------

Una

delle tante Ricette della “Torta di pappina”

(Consiglio di prepararla il giorno prima della consumazione)-

Dosi per una pentola da forno di cm. 25 di diametro e un altezza di cm.10.

Ingredienti: 2 lt. di latte – 1 etto di burro – 2 etti di cioccolato al latte o fondente – 10 michette di pane (o altro pane equivalente) raffermo – 50 gr. cacao amaro – 4 uova – 100 gr. cedro candito – 100 gr. pinoli – 150 gr. uvette – 150 gr. amaretti secchi – 200 gr. biscotti secchi – 100 gr. zucchero – 2 cucchiai di farina o pangrattato.

-

Scaldare in una pentola il latte col burro e il cioccolato; una volta sciolti, togliere dal fuoco e aggiungere nella pentola il pane raffermo tagliato a pezzetti, i biscotti secchi e gli amaretti sbriciolati (tenere da parte una decina di amaretti interi per la decorazione). Poi aspettare che il tutto si raffreddi (circa tre ore). Nel frattempo mettere le uvette in ammollo in acqua tiepida. Quando si raffredderà si formerà un’amalgama pastosa e semidura (un pastocco). Mescolare con le mani in modo da sminuzzare eventuali grumi di pane rimasti, dopodiché aggiungere le uova, lo zucchero, il cacao, il cedro candito, i pinoli e le uvette strizzate dall’acqua dell’ammollo. Rimescolare il tutto controllando la consistenza dell’impasto che non sia troppo liquido o troppo stopposo. Assaggiare l’impasto correggendo al proprio gusto (piu’ o meno dolce) aggiungendo zucchero o cacao. Imburrare la pentola da forno totalmente, fino in alto e cospargere di farina o pangrattato (in modo tale che la torta non si attacchi) e quindi travasare l’impasto dalla pentola alla pentola da forno; decorare poi con gli amaretti rimasti. Cuocere in forno a 170° per 90 minuti, quindi abbassare la temperatura a 150° e lasciarla in forno per altri 90 minuti circa. Poi spegnere il forno e lasciarla raffreddare, dopodiché toglierla dalla pentola da forno e riporla in frigorifero. Il giorno dopo buon appetito. (foto Volpi A.)

Una delle tante Ricette delle “Frittelle del

cucchiaio”

(Ingredienti per 60 frittelle circa)

Ingredienti: 500 gr. farina tipo 0 – 200 gr. Uva sultanina – 80 gr. Zucchero – 2 uova –

25 gr. lievito di birra – 300 ml. Latte – 80 gr. burro – bustina vanillina – scorza di un limone – olio di semi per friggere – pizzico di sale. Alla fine zucchero per guarnire.

Tutti gli ingredienti devono

essere a temperatura ambiente.

-

Sciogliere il burro e lasciarlo raffreddare. Intiepidire il latte. Mettere in ammollo l’uvetta sultanina in acqua tiepida. Sciogliere il lievito di birra in 100 ml. di latte (quello intiepidito). Aggiungere un cucchiaino di zucchero e 80 gr. di farina.

Mettere in una ciotola il tutto, miscelare e lasciare lievitare per circa mezz’ora.

Nel frattempo nei rimanenti 200 ml di latte unire le uova, la scorza di limone grattugiata e la bustina di vanillina.

Trascorsa la mezz’ora di lievitazione, riprendere l’impasto e aggiungere il burro fuso, la miscela di latte e uova, versare lo zucchero e la restante farina. Impastare ed aggiungere un pizzico di sale.

Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e poi aggiungere l’uvetta sultanina sgocciolata. Coprire la ciotola con della pellicola e lasciarla lievitare per un minimo di 4 ore (cioè fino a quando l’impasto sarà raddoppiato).

Quando sarà pronto, scaldare abbondante olio di semi per friggere e senza mescolare l’impasto, con un cucchiaio (grande o piccolo, a scelta) prelevare ed immettere nella padella. Quando le frittelle saranno gonfie e dorate (eventualmente farle girare su se stesse), toglierle e farle asciugare su carta assorbente, dopodiché rotolarle nello zucchero e posizionarle in una ciotola. Aspettate circa un’ora che si raffreddino. Poi buon appetito. (foto Volpi A.)

------------------------------------------------------------------------------------------

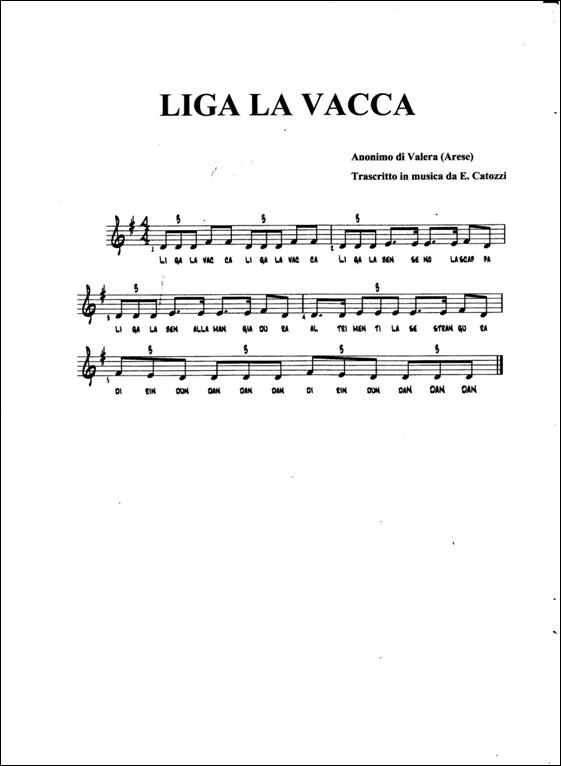

Chiesa S. Bernardino

Come già scritto questa “chiesetta” dedicata a S. Bernardino esisteva già nel 1451 e nel 1558 venne ricostruita. Tra il 1700 e il 1800 venne costruito il campanile con una sola campana (forse nel 1751 quando la chiesa venne ampliata). Di lato a questa “chiesa” c’era un piccolo cimitero dove vennero sepolti i morti sino al 1775, quando poi venne costruito il cimitero fuori dal paese. Nel 1848 venne fatta un’altra ristrutturazione. Un grande ampliamento fu fatto tra il 1900 e il 1924 (potrebbe essere in quegli anni che il campanile divenne a tre campane). L’ultimo ampliamento fu fatto nel 1993. Questa è la più antica chiesa del Comune di Arese.

Questa canzoncina veniva suonata nelle giornate di grande festa dal Sagrestano (o anche da qualche altro, direttamente sul campanile), tramite una specie di pianola di legno a tre tasti, ognuno dei quali collegato con filo di ferro a una campana. Il campanile ha tre campane: la campanella, la campana e il campanone. Le poche parole si sono tramandate di generazione in generazione. [L’ho fatta musicare].

Villa LATTUADA SETTALA-MARIETTI-RICOTTI ora chiamata dai proprietari “La Valera” ha sull’entrata principale un epigrafe scritta in latino (!) fatta mettere nel 1784 dal proprietario Antonio Settala che recita: “Hic ubi senta situ regio limosaque vallis credere agricole credere mapalia crevit vepribus et nocuo consita erat memore quae dominum exciperet latior ipsa domus frondiferae subire mori pinguesque racemi arboribus driades segeti ceres alma racemis et segetes sulcis emicuere novis aeuius agricolis pan dominoque fave”. Libera traduzione da un latino “strano”: “Qui dove c’erano terreno incolto e valli paludose, dove crescevano i rovi, i contadini vivevano nelle capanne e i luoghi erano pieni di pericoli; grazie al proprietario che subentrò, crebbero zone ricche di alberi frondosi, ricche vigne e nuovi benefici campi coltivati a grano; pane per il proprietario e i contadini”.

Un ricordo fra tanti. Non era facile poter entrare e girarci, ma noi eravamo ragazzini e dentro ci lavorava gente di Valera. La signora Nuccia (Nuccia Montagna 1918-2010) moglie del fattore dei Ricotti che ci conosceva tutti, ogni tanto ci faceva entrare con varie raccomandazioni e noi, dopo aver attraversato la corte del fattore ed essere passati vicino al salice piangente (ora non c’è più), giravamo a destra e andavamo a vedere i pavoni e gli altri uccelli che erano nelle gabbie (che non ci sono più), dopodiché una corsa sulla rampa della prima montagnetta. Ci fermavamo un attimo a guardare giù, ci sedavamo sul tavolo di sasso e poi altra corsa a scendere e risalire sulla seconda montagnetta (più bassa mi sembra di ricordare); uno sguardo e giù ancora di corsa. Prendavamo la stradicciola che costeggia il caseggiato del fieno, dove sotto ci stavano anche delle mucche e ci portavamo alla casa (disabitata) che una volta era del guardiacaccia. Da lì andavamo seguendo sempre la stradicciola che costeggia il muro di cinta esterno, alle grotte. E lì si stava un po’ a giocare. Entravamo nel “caferaus” (come lo chiamavamo noi), poi uscivamo, uno sguardo alla fontana coi pesci e il ritorno alla corte per l’uscita, dopo esserci fatti vedere da qualcuno. Ricordo anche che ai tempi come antifurto per la notte, c’erano dei grossi cani neri, che in pochi potevano accudire; quando si passava vicino al loro locale, che era vicino al salice piangente, ci sentivano e abbaiavano sempre. (vedi foto Volpi A.)

Campi ed irrigazione

(Comune di Arese -foto e descrizione Volpi A.)

anno 2000

veduta dall’alto di Valera

Terminato il 31

MAGGIO 2018

DI TUTTO QUESTO E ALTRE

NOTIZIE HO FATTO UN LIBRO DI CENTO PAGINE IN UNA SOLA COPIA CHE

PUO’ ESSERE CONSULTATO

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ARESE –

(vedi copertine sotto)

NEL GENNAIO DEL 2025 HO FATTO UN ALTRO LIBRO DI

CENTOSESSANTADUE PAGINE SUGLI ABITANTI DI VALERA

DAL 1605 AL 1985 IN UNA SOLA COPIA CHE ANCH’ESSO PUO’

ESSERE CONSULTATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ARESE - (vedi copertine sotto)

QUESTI SONO I COGNOMI DEGLI ABITANTI RIPORTATI NEL

LIBRO:

AIRAGHI – AIROLDI – ALBERTI – ALLIEVI – AMIGONI –

AVOLIO – BAGOLOTTI – BALLABIO – BALZAROTTI – BANFI – BARBATI –

BARISCO – BARISON – BELLASIO – BERNACO – BERNASCONI -

BERTAGGIA – BIANCHI – BIELLA – BOLZANI – BONETTI –

BONIARDI – BORGHI - BORRONI – BORSANI – BOSELLI –

BOSONO – BOSSI – BRAMBILLA – BURASCHI – BUSNELLI – CAFFINI –

CAIROLI – CALCATERRA – CANCIANNI – CAPARARO – CARAVATI

– CARDANI – CARNELLI – CARONNI – CARTABIA –

CASTOLDI – CATTANEO – CERIANI – CERMENATI – CISLAGHI –

CLERICI – CODARI – COLOMBO – CONFALONIERI – CONSONNI –

CORTENOVA – COZZI – CROCE – CUTTICA – DAIRAGO – DALLA

TORRE – DEL FRATE – DONES – DUCOLI – ELLI – FARINA –

FERRARIO – FOSSATI – FRANCESCHINI – FRANCHI – GALBIATI

– GALIMBERTI – GARIBOLDI – GEROSA – GHEZZI – GIANDANA –

GIANOLI – GIANOTTI – GIUDICI – GIULIANI – GORNATI -

GRASSI – GRECO – GUSSONI – GUZZETTI – HU – INCARNATO –

INGROSSO – LEVA – LIETTI – LOCATI – LUCCHINI – LUCINI

– MAESANI – MAGGIONI – MAGNANI – MALACARNE – MANTEGAZZA-

MANTICA – MARIANI – MASSIRONI – MELONI/MERONI – MELZI

– MEMEO – MOLLI - MOLTENI – MONACO – MONTI – MONTOLI –

MORETTI – MORREALE- MUNARI – NIZZOLINI – NUSCA –

OLEARI - PAGANI - PAIERA – PALEARI – PASTORE – PESCAROLO –

PESSINA – POGLIANI – POLINI – PORRO – PREATONI –

RAMPOLDI – RANZANI – RE – REINA – RESTELLI – REZZONICO – RIBOLDI –

ROBBIATI – RONCORONI – ROSSETTI - ROVELLI - RUSPI – SADA – SALA – SALVETTI – SALVI –

SIMONETTA – SONCINI – SOZZI –

SPADA – TACCHINI – TAGLIABUE – TETTAMANZI – TORRAZZA –

TORRICELLI – TURCONI – VAGHI – VICENTINI – VILLA –

VOGLIS – VOLPI – ZEPIGI PESSINA

VALERA: IERI, OGGI, DOMANI

IERI

OGGI

30 GIUGNO 2014

29 MARZO 2018 DEMOLIZIONE DELLA FABRICA “NOA”

DOMENICA QUATTRO NOVEMBRE 2018

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915-1918 CENTENARIO

Commemorazione di BELLASIO PASQUALE

Commemorazione di BIANCHI GIUSEPPE

Commemorazione di BIANCHI MICHELE

Commemorazione di CASTOLDI NATALE

Commemorazione di FRANCHI

ERMINIO

Commemorazione di LEVA RODOLFO

Commemorazione di

TETTAMANZI GIUSEPPE

DOMANI…… FORSE

EX ALFA ROMEO

NUOVO CENTRO COMMERCIALE

“IL CENTRO” - VIALE LURAGHI - A R E S E

13 aprile 2016

(

EDIFICIO EX PROPRIETA’ ALFA ROMEO ) ( IL SILOS DELLE

AUTOVETTURE E’ STATO ABBATTUTO)

(IL MUSEO STORICO ALFA ROMEO) (IL TORRENTE LURA CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO)

Se volete

scrivermi : info@valerafrazionediarese.it